2023年11月29日

漢詩が無ければ作れば良いのかも知れない。

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当宗風です。

そろそろ季節として毎年の「書象展」の作品制作に取り掛かろうか…

…と言う時候になって参りまして。

こうして漢詩の勉強も競書と共にさせて頂いている中で、

さて、今年はどうしましょうか…と考えるに至り、

せっかく書くのですから、何かこう…意味を求めてしまうところでして。

漢字のパズルを頭の中でぐるぐると動かして行く中で、

文献を読み漁って気に入りの詩、句を見出すこともグッド。

難なら漢詩を作っても良いのかしら…と言う考えに至りました。

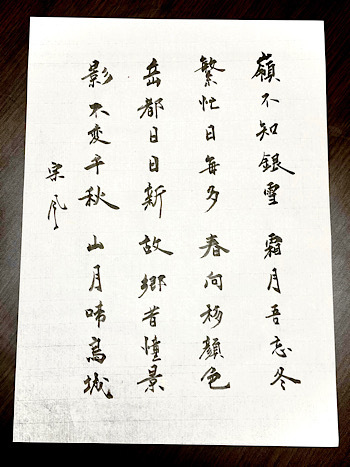

そうして制作してみた五言絶句ですが、

はてさて正しいかどうか…は自分で判別が付かないな、と言う所です。

嶺不知銀雪

霜月吾忘冬

繁忙日毎多

春向移顔色

岳都日々新

故郷昔憧憬

影不変千秋

山月啼烏城

…と言う感じで。書き下し文で以下の通り。

嶺は銀雪を知らず

霜月、吾、冬を忘れる

繁忙、日毎多し

春に向いて顔色は移ろう

岳都、日々新たなり

故郷は憧憬の昔

影、千秋変わらず

山月に烏城は啼く

…となります。

意味を書くと、こちら。

山々に雪が掛からず、

11月だと言うのに私は冬を忘れてしまった。

忙しさは(12月に向かって)日々増えて行くけれど、

新年に向かって表情は様々変化がある。

松本(岳都)は日々新しく変わって行く、

自分が過ごした故郷松本は、もう憧れの様な遠い昔。

(月の光によって出来る街の)影はずっと変わらないままではないか、

山月に向かって烏城(松本城)は啼いている。

…と作ったつもりで、韻などのルールを理解していないので、

本当にこれで良いのかー…は分からないのですけれど、

発想としては、けっして悪くないはず、はずなんです。

今年の書象展はこの中から5文字を書きたいなと思っているので、

先生にお手本を書いてもらえたら…( ゚д゚)ハッ!

先生に自分が考えた詩の内容のお手本を書いてもらえる…?

それはそれで、とっても特別な気もします。

…と言ったところで、本日はこんな感じでございまして…。

先生に「おまかせ」もアリですし、

書展、コンペティションによって相性もあったりするでしょうし、

漢詩を探しても良いと思います。

例えばこちらの「Web漢文大系」( https://kanbun.info/ )と言うウェブサイトは、

その収録数は半端じゃないです。解説もありますし。

なら、ならば自作の漢詩で打って出ても良い展覧会もあるのでは?

社中展ならば良いのでは…なんてところです。

次回、欅の森書道会、教室は来週月曜日、4日です。

寒さ、暗さに気をつけて、お集まり下さいませ。

2023年11月25日

第64回 松本市芸術文化祭「市民作品展」へ。

明日までの展示で申し訳ないですが。

本日、松本市美術館友の会の理事会で美術館に出掛けて来まして、そしていつもの市民ギャラリーにて…の情報です。

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会、WEB担当の宗風です。

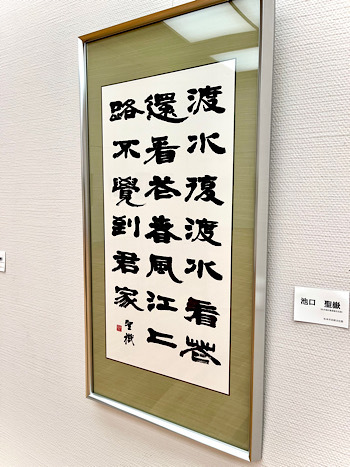

池口聖嶽さんの「尋胡隠君」高青邱詩。

(ブログへの掲載許可頂きました。ありがとうございます!)

そして関澤剣山さんの「萬燈照國」が飾られていました。

他に絵画、俳句、絵付きの詩など多岐に渡る展示が為されていました。

松本市美術館、次回の企画展は絵画、須藤康花さんの作品展で12月9日からとなっております。

お知らせでした。

本日、松本市美術館友の会の理事会で美術館に出掛けて来まして、そしていつもの市民ギャラリーにて…の情報です。

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会、WEB担当の宗風です。

池口聖嶽さんの「尋胡隠君」高青邱詩。

(ブログへの掲載許可頂きました。ありがとうございます!)

そして関澤剣山さんの「萬燈照國」が飾られていました。

他に絵画、俳句、絵付きの詩など多岐に渡る展示が為されていました。

松本市美術館、次回の企画展は絵画、須藤康花さんの作品展で12月9日からとなっております。

お知らせでした。

2023年11月21日

11月2回目の書道教室でした+「惟聴松柏聲」について。

・

・

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当宗風です。

11月17日、18日19日で県展の松本市美術館での巡回展示がありましたね。

すみません、情報がブログに上がっておりませんでした。

出品は元よりお出掛けになられた皆様、お疲れさまでした。

昨晩、玄山先生や池口聖嶽さん、

御子柴英遠さんが来年の催し物の日取りを相談されておりました。

今年はありませんでしたが、来年は書道展を催す巡りの年なのでは?などと想像しながら、

そんな姿をお見かけした訳でして。

県展は最後に11月24日から26日まで中野市で開催されます。

情報をば…念のため…。

さて、昨晩は競書誌「書象」2023年12月号の課題を持ち寄り、

樋口玄山先生に添削して頂きました。

水曜日に競書誌が到来して、20日の書道教室なので、

なかなか時間を取れなかったとは思いますが、

実は来月12月は、12月15日が金曜日で、12月18日が月曜日で書道教室です。

もっと短い。忙しいこととは存じますが頑張って励み、お会いできればと存じます。

第86回、謙慎書道会展の案内が自宅に届けられておりましたね。

そして玄山先生からお手本の案内も。参加される皆様はご健闘を祈っております。

更には、そろそろ「書象展」のお手本の揮毫依頼をお願いする時期になるかと存じます。

こちらもご準備、心構えなどよろしくお願い致します。

次回、欅の森書道会は12月4日となっております。

競書の作品提出日となっておりますので、一生懸命励んで参りましょう!

・

・

さて、本日も言葉の解説、競書の中に登場する言葉について、

調べることが出来ましたのでお喋りさせて頂きたいと存じます。

もう少しお付き合いくださいませ。

「惟聴松柏聲」について。

書き下し文では「惟だ聴く松柏の聲」とあります。

「ただ」と言う言葉は現代ですと基本的には「唯」になりますか。

「唯一」と言う言葉もありますし、

パソコン上の辞書だと「惟」は「イ、ユイ、おもう、これ」と読むと出て来ます。

「りっしんべん」は「立心べん」なのですね。言葉で発して来ていたのに、自覚しておりませんでした。

昨日、玄山先生から教えて頂いて、なるほど心を立てた形で成っているいること、

よく分かりました。これは教わらないと理解しがたい様に感じます。

松柏が風によってこすれ合う“聲(声)”をただ佇み聞く情景を思い浮かべます。

松柏は葉でしょうか、風が強く木々がグッグッと鳴るような形でしょうか。

この詩、全文を追って行くとまた見えるものがあるかと思いますので、解説して行きますね。

沈佺期(しんせんき)の「邙山(ぼうざん)」と言う詩になります。

沈佺期は初唐の詩人で字は雲卿。宋之問と共に七言律詩の定型を作った文学者とのことです。

この詩も五言ではなく、実は七言の中の五字を拾ったものだったりします。

邙山

北亡山上列墳塋

(北亡山上、墳塋(ふんえい)列なり)

萬古千秋對洛城

(万古千秋、洛城に対す)

城中日夕歌鍾起

(城中日夕、歌鍾起るも)

山上惟聞松柏聲

(山上、惟だ松柏の声を聞くのみ)

「邙山」は墓地の代名詞であるそうです。「洛陽」は色んな詩に場面として登場しますね。

墓地とにぎやかな街との対比、そして人生の無情を読んだ詩なのだそうです。

北邙山の上には墳墓が連なる。

それに対する千年万年と続くだろう洛陽の町よ。

町の中は歌声、(踊りなどの)鐘の音が起き賑やかに栄えている。

私はただ山の上で松柏の囁きを聞いている。

…ざっくりと文献を参考に私訳ですけれども、こんな形と存じます。

詩にも様々な世界観がありますが、

こうして欅の森書道会のWeb担当になり、ブログを書くようになり、

書く内容が常にある訳ではないので、自分の学びのためにも漢詩の意味を追うようになり…

そうして漢詩に触れてみると、

例えば怒りがあるならば静かに怒る、またはそれを寂しさで表現する。

そんな情勢を感じたりも致します。

全体に寂しさが滲んでおり、友との別離、送る詩も多くありますし、

寂しい、人の感情の大きな動きを自然と合わせて読むことで、

見事な無情なる心の景色の投影を果たしているのではないか…と思うのです。

この詩も歓楽街の派手さと対比した墓地、その山の寂しさの風景があり、

けして悲観的ではなく、こう、ただ佇んでどこか「そしてどうする?」と言う問いかけ、

これは読み手の現代の自分にも「どう思う?」と迫るようなものがあると感じています。

…と言ったところで、本日はここまで。

最後までお付き合い頂きまして、誠にありがとうございました。

それではまた次回。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

2023年11月15日

競書誌「書象」2023年12月号、届いております!

競書誌「書象」2023年12月号、届いております。

来週月曜日まで、まずは取組んでみて、

教室にで、樋口玄山先生に添削指導してもらいましょう!

以上、ご連絡でした。

2023年11月07日

11月6日は書道教室がありました+「重与細論文」のお話。

・

・

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会です。

いやはや夜半の雨、強かったですね。

怖いですね、恐ろしいですねぇ…と書きながら、

ふと淀川長治さんを思い浮かべたりなんかして。

だったら始まりも「ハイ皆さん、こんばんは」と言うべきか…いやいや、それはともかく。

本日もWeb担当宗風にお付き合いを願っておきます。

私が昨晩出掛けていた頃合だと、雨が降り始めたかも?くらいの天候でした。

6時過ぎから7時30分くらい。

その後に強く降り出しましたので、その当時に教室にお出掛けだった方々、

濡れたりされませんでしたでしょうか。

世の中はコロナは元よりインフルエンザも流行になり、

職場でも、どちらも陰性だけれども体調が…と季節の変わり目もちょうど今。

不意の暑さで体調も定まらず…なんて所ではありますが、

負けじと書道に励んで行こうと言うところでございまして。

昨晩は競書誌「書象」2023年11月号の競書提出日、

加えて昇段昇級試験の試験課題の提出日と重なっておりました。

課題を提出された皆様、お疲れさまでした。

そしてまた、窓口を担当されております岩月さん、お疲れさまでした。

次回の書道教室は11月20日となっております。

競書誌「書象」2023年12月号の課題へ取り組む様なカタチ。

もう2023年の最終号となっております。

1年あっと言う間とは、この時節の思い、また風物詩ですね。

樋口玄山先生から、12月号の条幅課題、

このお手本を頂戴致しました。

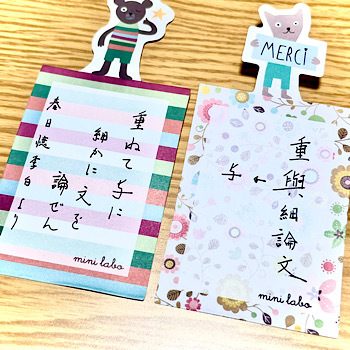

「重与細論文」

原文としては「重與細論文」となりますが、

「與」は「与」の旧字体となっております。

今回は「与」にて。5文字【漢字条幅】の課題となります。

書き下し文では、

「重ねて與に細やかに文を論ぜん」

「与」は普段では「与(あた)える」と読みます。

今回の場合は「與に」で「ともに」と読みます。

他に「あたえる、あずかる、くみする」とも読みます。

この言葉は杜甫の「春日憶李白」にある言葉です。

最近、この詩はよくお目見えしておりますね。

白也詩無敵

飄然思不群

清新庚開府

俊逸鮑参軍

渭北春天樹

江東日暮雲

何時一樽酒

重與細論文

全文はこちらになりますが、

競書誌「書象」の最近の課題として取り入れられましたのは以下。

清新庚開府(2023年10月号)

俊逸鮑参軍(2023年8月号)

江東日暮雲(2023年6月号)

そして今回の「重與細論文」となります。

この1行がひとつの意味を持つ、と言うより、

ひとつ前の行と共に読むべきですね。

「何時一樽酒 重與細論文」

「何れの時か一樽の酒、重ねて與に細やかに文を論ぜん」

またいつの日か酒樽を前にして、

何度も何度も君と共に詩を懇ろに論じ合いたい。

この杜甫が李白を思った詩の締め括りの一句。

気持ちが強く出ている部分になりますね。

熱い思いもある、しかし寂しさもある。

そんな杜甫の詩をご紹介いたしまして、本日はここまで。

お稽古に何かほんの少しでも足しになれば幸いです。

ありがとうございました。

2023年11月01日

顔真卿の三稿とは。

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会、Web担当の宗風です。

次回、書道教室が11月6日となっております。

競書誌「書象」2023年11月号の課題提出日であると共に、

昇段、昇級試験の方には、その提出の〆切日でもあります。

月初なので、試験料と共にお月謝も…と言う日になりますね

そろそろ例年の事ですと、

3月頃に〆切となる次回の「書象展」を目指して作品制作…その前に、

樋口玄山先生へお手本をお願いする頃合になります。

例年ですと11月の2回目か12月の1回目までには先生にお願いし、

12月2回目から1月1回目頃にはお手本を頂戴するカタチでしょうか。

ご留意の程、よろしくお願い致します。

さて。

今回は「古典」の課題には「争座位文稿(そうざいぶんこう)」が採用されております。

「顔真卿の三稿」と呼ばれる行書の作品は以下。

「祭姪文稿(さいてつぶんこう)・758年」

「祭伯文稿(さいはくぶんこう)・758年」

「争座位文稿(そうざいぶんこう)・764年」

「祭姪文稿」は、弔問の原稿です。

安史の乱で亡くなってしまった顔杲卿、顔季明ら一族、

中でも「姪(甥)」である顔季明を追悼するためのもの、とされています。

全259文字。中に塗りつぶされた文字34。草稿であるが故、ですね。

「祭伯文稿」は「祭姪文稿」の一か月後に書かれたもの。

顔真卿の伯父である顔元孫を祭ったもの。その草稿になります。

今に伝わる刻帖に良いものがないのだそうで、

あまり検索にも引っ掛かって来ない様に思います。

「争座位文稿」は顔真卿55-56歳の作品で、三稿の中では最も評価の高い作品とのこと。

草稿の「祭姪文稿」「祭伯文稿」に、

顔真卿の日常の書の生々しさがあって良いとも言われる中で、

「争座位文稿」は家族、親族以外に宛てた抗議文の草稿なので、やはり趣は異なる様です。

これは右僕射(右大臣に当たる)である郭英乂が、

百官集会の公式の座位を権力によって変更し、

古来の礼制を乱したことに対する抗議文である、とのことです。

書体の成り立ちも、楷書が最も遅く、

日常は草書や行書であった事を考えると、

原稿などはこうした流れのある書体なのだなぁ、と思います。

2019年に東京国立博物館で開催された展示においては、

台北の故宮博物館から貸し出された「祭姪文稿」そのものがお目見えしたのだとか。

私は書道習いたててでよく分かっていませんでしたね…

今思えば、出掛ければ良かった…と言っても、コロナ禍のはしりで、

移動できなかったかも。あの頃からは随分と時が流れましたね。

書道専門店「大阪教材社」さんのサイト、

2020年4月の記事ですが、

書体の解説などが参考になりました。

( https://www.osakakyouzai.com/osaka_kyouzai/?p=2734 )

ご興味あれば、ご覧になって下さいませ。

…と、そんなところで今回はここまで。

ありがとうございました。