2024年05月15日

5月13日は書道教室の開講日でした+書象誌、届いております!

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市・欅の森書道会です。

本日もWeb担当の宗風がお相手致します。

どうぞ、最後までお付き合いの程を願っておきますが…。

さて、13日に5月第1回目の書道教室が開催されました。

当日は18時から30分、欅の森書道会の役員会も開催され、

おかげで、後半に出掛ける事が多い私、宗風も、

前半にお出掛けの方々とお会いすることが出来、嬉しい心持ちになったりもしました。

さて、やはり喜ばしいことは祝わねば。

第63回書象展の結果が出ており、

欅の森書道会からは、

書象賞に柊花さん、特選に白水さん、秀作に師竹さん、優華さん、涼香さん、閑雲さんが選ばれておりましたね。

おめでとうございます!!

第63回書象展は2024年6月13日から6月23日まで。

国立美術館の展示室【 2C, 2D 】にて。入場無料となっております。

そして、続いて県展のお手本を、

樋口玄山先生から受け取られていた方もおられたのではないか、と。

また新たな書道展への道が始まりますね。

次回は5月27日ですね。

写真としては冒頭に掲載しておりますが、

競書誌「書象」2024年6月号、届いております。

27日までに再び励んで、お会い致しましょう。

その先、6月は3日、17日となっており、

17日は欅の森書道会の総会となっております。

6月3日は普段のお月謝に加えて、書道会の年会費を集めます。ご承知おきを。

以上、ご連絡事の今回の更新となっております。

宗風でした。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

2024年04月15日

「書象」5月号、届きました!

こんにちは、あるいはこんばんは。

信州塩尻市、欅の森書道会、Web担当の宗風です。

競書誌「書象」2024年5月号、いつもの場所に届いております!是非、お取りくださいませ!

今回は研究課題、6文字版に樋口玄山先生のお手本が登場しております。素晴らしい切れ味。カッコイイです!

是非とも取り組みましょうー!

以上、手短ですが、ご連絡です!

2023年12月15日

2023年11月15日

競書誌「書象」2023年12月号、届いております!

競書誌「書象」2023年12月号、届いております。

来週月曜日まで、まずは取組んでみて、

教室にで、樋口玄山先生に添削指導してもらいましょう!

以上、ご連絡でした。

2023年07月15日

2023年05月23日

書象展、基本課題「客去茶香留」と次回は5月29日となります。

・

・

こんにちは、信州塩尻市、欅の森書道会です。

ご無沙汰しておりました。

Web担当、宗風、ちょいと色々とございまして、

身動きできない状態になり、5月15日の書道教室をお休み致しまして。

競書及び昇段、昇級試験の締め切り日となった当日、

滞り無く書道教室は開かれ、そうして1週間が経ったところ、と言う事でございます。

気楽なところがよろしいんじゃないか…と言うことですが、

本日も一生懸命、書いて行きますので、

どうぞ最後まで、ご覧になって頂ければと存じます。

・

前回5月15日に皆さん入手された競書誌「書象」2023年6月号の誌面及び、

各々の御在所に届いた事と存じますが、「書象展」の結果が出ておりますね。

我らが欅の森書道会としましては、

第62回書象展について、

池口聖嶽さんの「桜花賞」、

田中孤芳さん、湯田坂閑雲さんの「書象賞」、

百瀬白水さんの「特選」など、

皆さん優秀な成績を収めておられ、誠におめでとうございます。

日々の研鑽の成果による栄誉と存じます。作品制作、お疲れさまでした。

さて例年の事ではありますが、

この展示が為される「第62回 書象展」は、

東京都港区六本木にあります「国立新美術館」の展示室

【2C】【2D】において、2023年6月15日から6月25日までも催されます。

・

次回の欅の森書道会は5月29日となっております。

また先の事ではありますが、

6月26日は欅の森書道会の1年に1回の総会の日となっております。

ご予定に含めておいて下さいませ。

・

さて、そう考えますと今回は盛りだくさんのブログになっておりますが、

兎にも角にも休んでいた時間に本来はお伝えしたい事が多くあり、

それらを1度期に詰め込んでも、したためておきたい…

…なんてところでございまして。

競書誌「書象」2023年6月号の課題の中から、

その言葉の意味をもう少し深掘りして参りましょう。

「客去茶香留」、客去りて茶香留む。

言葉からもおおよその意味が連想できる形、実に情緒のあるものと感じます。

客の方への親愛の想いがあり、茶の残り香、ぬくもりに余韻、響きますね。

さて、この課題。

例の如く、ネット検索で原文などを探して参りますと、

少しカタチを変えて以下の詩を見つける事が出来ました。

客散茶甘留舌本

睡余書味在胸中

客は散りて茶は甘く舌本に留まり

睡余の書味は胸中に在り

「散」は「去」に通じ、「甘」に「香」のニュアンスを感じ。

舌本=舌の根元、

睡余=眠りが覚めたあと。寝起きを意味し、

「書味」…これをどう解くか、なのですが、

現代ですと「書味(かきあじ)」は筆記用具の能力、使い心地を言う言葉ですが、

こちらは本の中身を言っているのではないでしょうか。

例えば、本を読みながら寝てしまって、

その後の寝ぼけ眼の雰囲気の中でも、

本の内容を思い出し、まどろみ、考えたりなんかして。

時間の経過、贅沢な使い方、そんな情景を想像します。

「陸游」は南宋の高名な詩人で、

いくつかの詩を書き下し文や意味の解説と共に拝見しますが、

この一節が含まれる、「晩興」と題された詩については、情報が少なく、

私個人の見解…と申しますか、想像で書いている部分も多いです。

あくまでご参考としてお受け取り下さいませ。

・

・

では、申し上げて参りましたブログ、

本日はここまでと言った所です。

来週の書道教室にて、またお会い致しましょう。

以上、Web担当の宗風でした。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

2023年01月17日

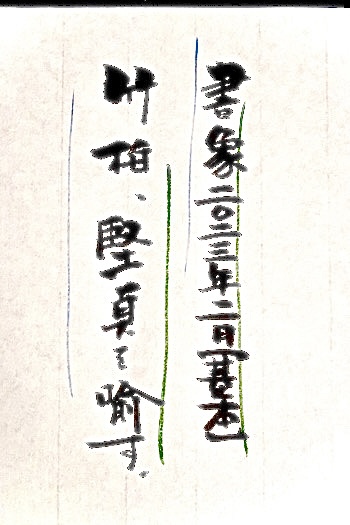

竹柏、堅貞を喩す。

こんにちは、信州塩尻市・欅の森書道会です。

競書誌「書象」2023年2月号が届いております。

会員の皆様はいつもの場所より、ご入手願います。

そして次回1月23日、その作品をお持ち頂きまして、

樋口玄山先生に添削して頂ければと存じます。

さて。

今回の競書、「基本」の課題は出典が孫子にありそう…と言うことが分かりました。

検索において1件だけのヒットなので、ちょっと定かではなく申し訳ないのですが。

しかしながら、意味は追う事が出来ましたので解説をば。

取り組む際に、少しでも気持ちのお手伝いとなりますれば幸いです。

「竹柏喩堅貞」

竹柏、堅貞を喩す。

ちくはく、けんていをさとす。

現代では「さとす」は「諭す」とする場合も多いでしょうか。

「喩」は、たとえ、たとえる、さとすなどの読み方です。

竹も柏も常緑の象徴であり、変化する四季、季節の中に合って不変である、

つまり堅=堅く、堅固なもの、貞=操、貞操、高潔な様に例えられるもの、

竹や柏のその姿は、こうあるべきだと自らを指し、私達に教えてくれている様だ。

竹や柏の美しさは、堅貞たる姿であるのだと言っている様だ…

…と言う様な意味だと考えられます。

Web検索すると、信山先生の師匠のおひとりである、

比田井天来先生の同書も拝見致します。

草木枯れ、春の光を待ち望む冬にこそ、

青さ、その美しさに憧れ、学ぶ心情もあり…なんて所で、

解説はここまで、以上とさせて頂きます。

また本日も励んで行きましょう。

WEB担当、宗風でした。

2023年01月14日

2022年12月26日

一片冰心在玉壷について。

・

・

こんにちは、信州塩尻市・欅の森書道会です。

少し間が空いてしまいましたが。

今回は競書誌「書象」2023年1月号の「基本」の課題、

「冰心在玉壷」について、書いて行きたいと思います。

「冰」は「氷」に同じ。

唐代の王昌齡の詩から5文字を選び出したもので、

調べてみますと、良い言葉であるからか、

「一片氷心在玉壷」で中国のドラマのタイトルにもなっている様です。

元々の詩は七言絶句にて読まれております。

芙蓉楼送辛漸

寒雨連江夜入呉

平明送客楚山孤

洛陽親友如相問

一片氷心在玉壷

…とあります。

「芙蓉楼」は建物、「辛漸」は人名ですね。

現代に比べて、別離が非常に重い意味をなす時代です。

漢詩の世界では多く、詩人が友人を送る場面が読まれていますね。

この詩も他者を送る詩なのです。

「寒雨」冷たい雨が、「江」川に降りしきる中、夜のうちに呉に入った。

「平明」明け方に、「客」辛漸を送る際、「楚山」(山の名)が「孤」ひとり聳え立っている。

「洛陽」(地名)の親友が(私の事を)問うのならば、(こう答えて欲しい。)

「一片」ひとかけらの「冰心」氷の芯が、「玉壷」水を張った玉の壷の中に浮かんでいるようだ、と。

一片氷心在玉壷は「清らかな心」を意味する言葉だそうです。

なるほど、我らが信州の寒さも厳しいものがありますが、

屋外に出したバケツなどに浮かぶ氷が、強い冬の日差しに照る様は、

かくも美しいものと体験したことがあります。

「冰心在玉壷」はそんな情景を表した言葉となります。

・

・

次回の欅の森書道会、教室開講日は、

新年明けまして、1月8日となっております。

日曜日の開催となります。

普段の月曜日ではありませんので、ご留意の程を。

年末年始、欅の森書道展、書象展の作品制作と、

また競書の課題に取り組むカタチとなります。

より良い励み、年越しとなります様、お祈り申し上げます。

今回の競書の課題で、気を付けた方が良いポイントとして、

玄山先生から皆さんに共通してあった部分は以下の通りでしょうか。

基本:「冰」の「フ」の部分は右隣の線から引き離す。

楷書:「之」の2画目と3画目は離さない。

仮名:さざんかの“ざ・ん”の間は切れない。続けて書く。

硬筆:「状」は上の賀から続いている様に見えるが続けない。

あくまで「状」の書き出しは左上の点から。

古典:書譜の書き方は、一拍置いて空間を出す。

以上です。

それでは励んで参りましょう。

ありがとうございました。

2022年12月16日

「書象」2023年1月号、届いております。

こんにちは、欅の森書道会です。

「書象」2023年1月号、そして隷書条幅のお手本も2段目に格納されております。

来週月曜日、19日の教室まで励んで行きましょう!